|

القصيدةُ من وحي لوحة!

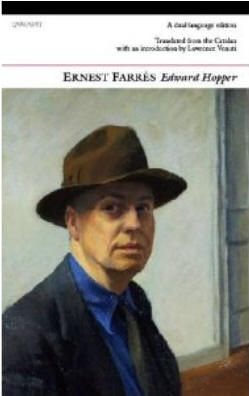

قرأت خبراً عن معرض إستعادي للفنان الأمريكي أدورد هوبر (1882-1967)، يُقام في سويسرا. أمّلتُ النفس أولاً في أن ينتقل المعرض إلى لندن لاحقاً: فأنا شغوفٌ بصمت لوحته، والعزلةِ فيها. وشغوفٌ بصرامة موقفه في أن يشحن لوحته بالمعاني التي تمتد كثيفة وراء الكانفس، وبعدم مغادرة الواقع والتشخيص رغم عواصف المودة حوله. ثم فزعتُ، ثانياً، إلى مجموعة شعرية، أهملتُ قراءتها حيناً، صدرت مؤخراً عن دار Carcanet مترجمة إلى الإنكليزية لشاعر أسباني يُدعى أيرنست فاريس (مواليد 1967)، وضعها جملةً مستوحياً فيها لوحات هوبر. وهوبر هذا يستهوي الشعراءَ كما يبدو: شعراء الصمت، العزلة، والمعاني الكثيفة وراء كلمات القصائد! في عام 1995 صدرت قصائد مختارة لشعراء عدة، أعدها غَيل ليفِن تحت عنوان "شعر العزلة". القصائد مستوحاة من لوحات شهيرة لهوبر. وفي العام 2009 صدرت مجموعة شعرية تحت عنوان "مثلّثات الضوء: قصائد أدورد هوبر" لـجيمس هوغارد، وهي الأخرى استيحاءٌ ولكن لشاعر واحد هذه المرة. هوبر ولد في ولاية نيويورك، وفضل دراسة الرسم على إرث أبيه التجاري. ذهب لباريس في غمرة طليعية هذه المدينة في حقل الفن، ولكنه لم يستجب. عاد إلى بلده وشرع بهدوء وبطء في تطوير عالمه الفني الخاص، وأصبح أبرز رسام أمريكي حديث. الشاعر الأسباني انطلق مع لوحات هوبر من نقطة مُشتركة بينهما، تتلخص في قول هوبر: "إن كل ما أحاوله في فني هو رسم نفسي.": "’أحاولُ فقط رسم نفسي.’ ألا يعبّرُ الشعراءُ عن أفكارهم؟ الجميعُ دون استثناء محكومون بأن يبقوا فُرادى، فيما نحن، أنا وهو، انصهرنا في مخلوقٍ حي واحد..." إن كل قصيدة من قصائد أيرنست فاريس كُتبت مستوحاةً من لوحة لهوبر. تحاولُ حكايةً تلاحق فيها موضوعاً يتنوع من مشهد المدينة الصغيرة إلى حياة المدينة الكبيرة. ومن عمر الشباب إلى الشيخوخة. في القصيدة لا يحاول الشاعرُ وصفاً حرفياً لما يظهر على الكانفس، بل ينصرف إلى التأمل الحر، جاعلاً من اللوحة نقطة انطلاق مشتركة للتأمل والخلق. لأن المألوفَ في استيحاء كهذا أن القصيدة لا تبحث عن معنى وراء ما يمنحه الإعجاب بما هو قائم على سطح اللوحة، ولا تستوضح عما هو في خزين الشاعر. هناك لحظات خاطفة يُقبضُ عليها من قبل الرسام فتثبت على الكانفس إلى الأبد. هذه اللحظات كثيرة في لوحات هوبر، وتستدعي كثيراً من التأمل. إن استحضار شخصية الفنان، ومحاولة تخيّل حياة أبطاله من رجالٍ ونساء، وفحص مزايا الضوء، والعمارة الفنية، والحساسية السينمائية التي تتخفى وراء بُنى التأليف، كلها تشكل طرقاً تُسهم في بصيرة الشاعر. أيرنست فاريس يملك هذه البصيرة: "ينتصبُ أدورد على الفور، وأنا أكتب هذا الخليط من شعر وحيه، واقفاً، وبرشاقة تجاوز فيها الزمان- المكان، يُرسل لي الإشارات. صورتُه الشخصية تخلقُ، كما لو يغمر بورخيس الخيالي بالمسرّة، مرآةً لا تُعيد إنتاج وجه الرسام قدرَ ما تعيد الانعكاس الثابت لصورتي أنا. وبدون مواربة فإن هوبر وأنا نُشكّلُ شخصاً واحداً." تجربة كهذه، استيحاء الرسم من شاعر، ومثيلاتها، كاستيحاء الموسيقى أو السينما، و بالعكس، فاعليةٌ ناشطةٌ في الشعر الغربي. وهي لا تؤكد على تناضح متبادل بين أنواع الخلق المختلفة فقط، بل ضرورة اتساع وعي الشاعر أو الفنان، واتساعِ ثقافته في حقول المعرفة خارج حقله. إنه عارف كيف يقرأ سرَّ اللوحة، أو العمل الموسيقي، كما يتوقع من الفنان والموسيقي أن يقرآ سرَّ قصيدته. وهو عارف كيف ينتفع من هذه القراءة التشكيلية والموسيقية في التكوين الداخلي، أو الخارجي لقصيدته. وبذلك لا تكون استخداماً مجانياً إشاراتُهم النقدية للأثر السيمفوني في هذه القصيدة، أو الرؤيا الشعرية في تلك اللوحة، أو تعارضات الخطوط الحادة في هذا اللحن التعبيري..الخ، كما يحدث دون تردد في لغة نقادنا. إن رؤية اللوحة لديهم، وسماع العمل الموسيقي، وقراءة النص الشعري، إنما تتولّد من مفردات مجرّدة، لا حياة فيها، في القاموس النقدي.

|

|

||

|

|||